Plasmas pour la propulsion spatiale

Vers de nouveaux systèmes de propulsion spatiale

La propulsion des engins spatiaux repose sur le même principe fondamental : produire une poussée en accélérant puis éjectant de la masse. Les fusées chimiques génèrent des poussées très élevées en expulsant rapidement de grandes quantités de gaz, ce qui leur permet d’échapper à la gravité terrestre. Toutefois, cette méthode est énergivore, peu efficiente pour les missions longues et coûteuse en carburant.

En comparaison, la propulsion électrique s’impose comme une alternative prometteuse, notamment pour les missions interplanétaires ou le maintien en orbite. Bien que leur poussée soit plus faible, les propulseurs électriques peuvent atteindre des vitesses d’éjection de l’ordre de 20 km/s, permettant un gain considérable en rendement et en masse embarquée. Deux technologies sont aujourd’hui largement utilisées : les propulseurs à grille (ou moteurs ioniques) et les propulseurs de Hall. Ils fonctionnent en extrayant et accélérant les ions d’un plasma, puis en neutralisant le faisceau ionique grâce à des électrons issus d’une cathode creuse.

La propulsion électrique au LPP

Depuis 2007, le Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP) développe des recherches expérimentales, théoriques et de simulation sur la propulsion électrique. Un premier projet novateur, le propulseur à grilles Neptune, fondé sur une accélération RF inspirée des procédés de gravure plasma, a conduit à la création de la start-up ThrustMe en 2016. Aujourd’hui, deux axes majeurs structurent l’activité du LPP dans ce domaine.

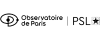

Le projet PEGASES – Plasma Propulsion with Electronegative GASES

Le propulseur PEGASES, breveté dès 2007, repose sur un concept original : utiliser à la fois les ions positifs et négatifs pour produire de la poussée. Le système repose sur un plasma électronégatif à haute densité, d’où les électrons sont écartés à l’aide d’un champ magnétique, laissant une région dite plasma ion-ion, composée uniquement d’ions. La poussée est générée en extrayant et accélérant successivement les ions positifs et négatifs. Cette méthode élimine le besoin de cathode de neutralisation, simplifiant le système et réduisant les pertes. Les travaux du LPP ont permis d’optimiser le filtrage magnétique des électrons, d’étudier les instabilités et d’évaluer l’iode comme propergol alternatif.

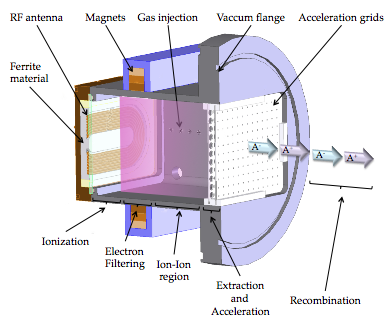

Propulseurs de Hall et partenariat industriel

Depuis 2014, le LPP développe aussi une expertise reconnue sur les propulseurs de Hall, notamment via une thèse CIFRE avec Safran puis à travers la chaire industrielle ANR POSEIDON (2016–2022). Cette collaboration avec Safran Spacecraft Propulsion, le CERFACS et l’ICARE a permis la soutenance de 9 thèses (dont 3 CIFRE), la publication de 21 articles dans des revues internationales, et la participation à de nombreux congrès internationaux. Les résultats portent sur les instabilités plasma, le transport anormal des électrons et les interactions plasma/parois. Ces travaux ont conduit à la conception d’un prototype de propulseur démontable, optimisé pour les tests expérimentaux et les analyses fines du rendement.

COMHET – Un laboratoire commun pour les propulseurs de demain

En novembre 2023, le laboratoire commun COMHET a été inauguré par le CNRS, l’École Polytechnique et Safran Spacecraft Propulsion. Ce partenariat stratégique vise à lever plusieurs verrous scientifiques et technologiques sur les propulseurs de Hall. Il s’organise autour de trois axes :

Axe 1 : Étude de propergols alternatifs (notamment l’iode, plus économique que le xénon)

Axe 2 : Développement de simulations numériques avancées

Axe 3 : Conception de diagnostics intelligents et non-intrusifs

L’objectif de COMHET est de fiabiliser et améliorer les performances des systèmes de propulsion tout en réduisant le nombre de tests sous vide, leur durée et leur coût. Grâce à ces efforts, le LPP contribue activement à la conception des propulseurs spatiaux de nouvelle génération.

Plus d'informations : [cliquer ici]