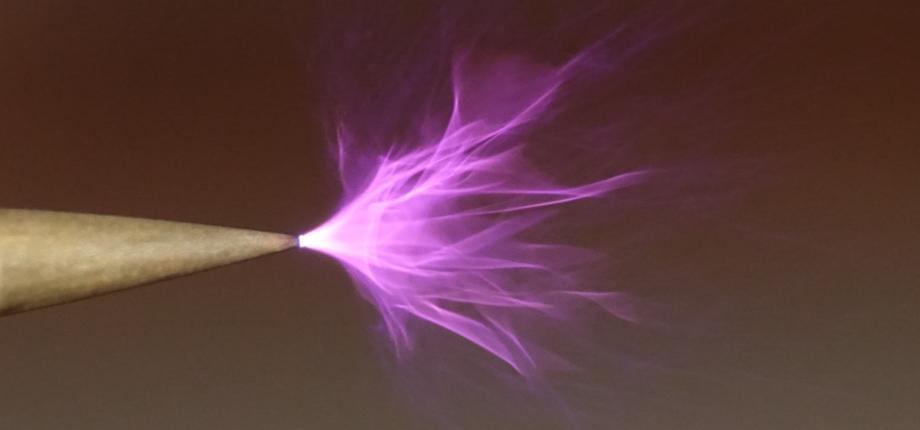

Equipe Plasmas Froids

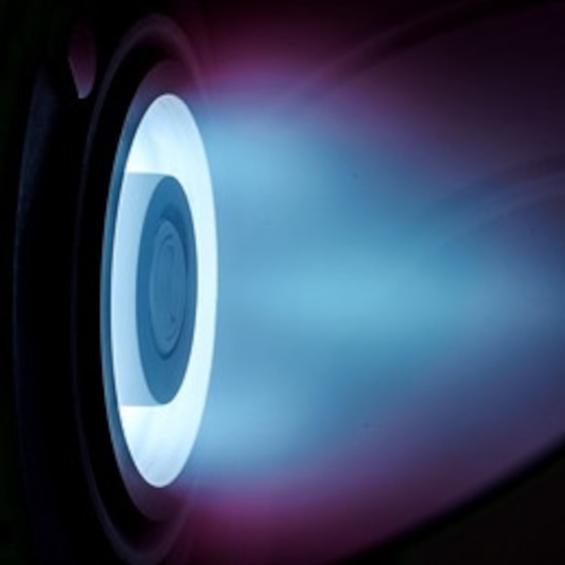

Les plasmas froids sont utilisés dans un très grand nombre de domaines industriels, des nanotechnologies à l’environnement en passant par l’aérospatial. Les activités de l’équipe, à la fois expérimentales et théoriques, visent à comprendre les mécanismes fondamentaux et à favoriser le transfert technologique.

Les plasmas froids (plus précisément les plasmas basse température ou plasmas non thermiques) désignent des gaz partiellement ionisés dans lesquels les différentes populations de particules ne sont pas à la même température.

Typiquement, les électrons possèdent une température électronique élevée (souvent équivalente à plusieurs électronvolts, soit des énergies correspondant à des dizaines de milliers de kelvins en température « équivalente »), tandis que les ions et les espèces neutres demeurent proches de la température ambiante, même si le gaz peut localement s’échauffer jusqu’à quelques centaines de kelvins selon le régime de décharge.

Cette dissociation des températures s’explique par la forte différence de masse entre électrons et particules lourdes : lors des collisions, les électrons transfèrent peu d’énergie cinétique aux ions et aux neutres. En revanche, leur énergie suffit à déclencher efficacement des processus inélastiques (excitation, ionisation, dissociation). On parle alors d’équilibre thermodynamique local non atteint, ou plus simplement d’état non thermique.

Deux mécanismes majeurs en découlent et structurent la physico-chimie spécifique des plasmas basse température :

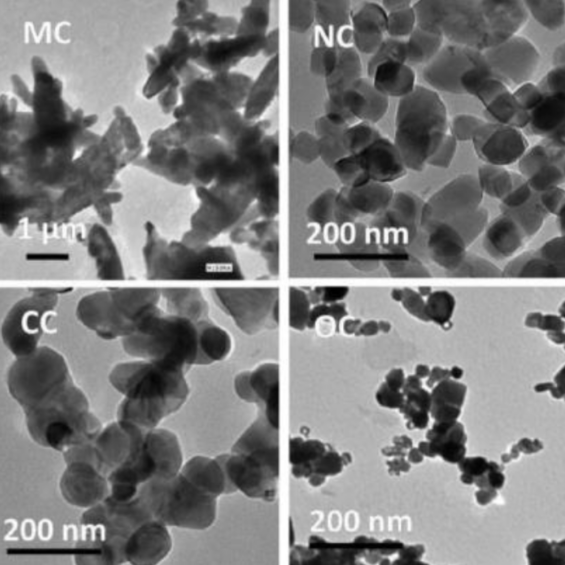

- Dynamique ionique et interaction avec les surfaces. Sous l’action des champs électriques, les ions positifs sont accélérés, en particulier à travers les couches limites proches des parois (sheaths). Leur impact peut induire une pulvérisation (sputtering), modifier la surface (nettoyage, activation, rugosification) et/ou favoriser des réactions hétérogènes, selon l’énergie ionique, la nature du matériau et la chimie locale.

- Production d’espèces réactives par collisions électron–neutre. Les électrons énergétiques transfèrent leur énergie aux molécules neutres via des collisions inélastiques conduisant à la dissociation, à l’excitation électronique/vibrationnelle/rotationnelle, ainsi qu’à la formation d’espèces à durée de vie courte ou métastables. Ces voies alimentent une chimie hors équilibre, génératrice de radicaux, d’ions et d’espèces excitées, déterminantes pour les réactions en phase gazeuse et à l’interface plasma–surface.

Pris séparément ou en synergie, ces mécanismes engendrent une grande diversité de processus physico-chimiques dans le volume du plasma et sur les surfaces exposées, à l’origine de nombreuses applications (traitements de surface, dépôt/gravure, conversion chimique, etc.).

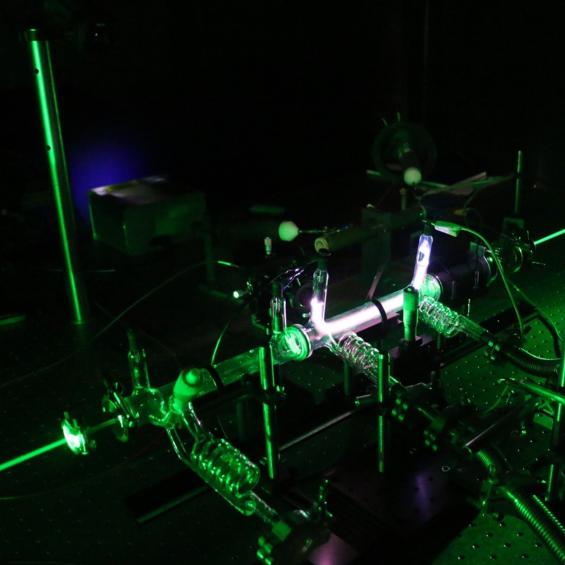

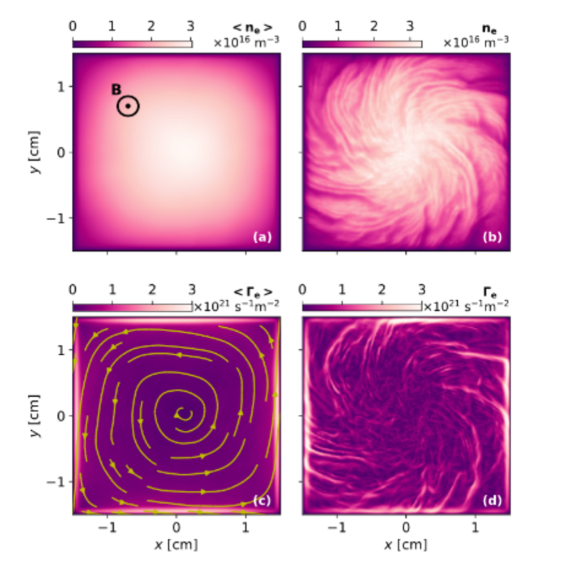

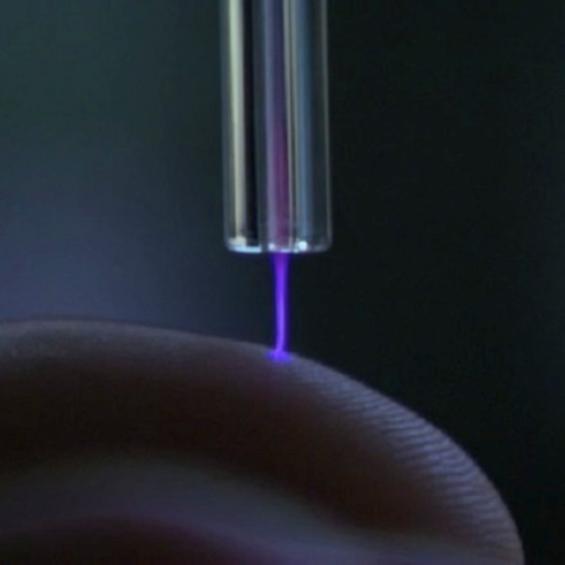

L’équipe Plasmas Froids étudie la physico-chimie de ces milieux hors équilibre, depuis les aspects fondamentaux de la physique atomique et moléculaire jusqu’au transfert vers des dispositifs et procédés. Cette recherche combine (i) des travaux expérimentaux s’appuyant sur des diagnostics, notamment optiques, et (ii) des approches théoriques, avec une part importante consacrée à des simulations numériques avancées. L’articulation étroite entre théorie et expérience constitue un axe structurant, permettant d’aborder des questions clés telles que le couplage champ électromagnétique–plasma, le transport et l’accélération des particules, la réactivité chimique hors équilibre, ainsi que les mécanismes d’interaction plasma–surface et de couplage entre plasma et écoulement (plasma–flux), déterminants pour de nombreuses applications.

Au laboratoire, ces plasmas sont généralement produits par l’apport d’énergie électromagnétique (décharges RF, micro-ondes, impulsionnelles, etc.) dans des réacteurs contenant un gaz ou un mélange gazeux. Le contrôle des paramètres externes (pression, composition et débit du gaz, géométrie du réacteur, et caractéristiques de l’alimentation électrique) permet d’explorer une large gamme de régimes de décharge et de systèmes modèles.

Les processus de collision, qu’ils soient élastiques ou inélastiques impliquant des espèces chargées ou neutres, contrôlent les distributions d’énergie des particules (électrons, ions, états rovibrationnels, etc.), qui peuvent s’écarter considérablement d’une distribution de Maxwell-Boltzmann. Les mécanismes de transport d’énergie dans des systèmes avec de forts gradients spatio-temporels sont également cruciaux pour décrire ces environnements. De plus, l’étude de ces plasmas ne peut être séparée de l’interaction avec les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Tous ces aspects souffrent souvent d’un manque de données théoriques et/ou expérimentales fondamentales nécessaires à l’établissement de modèles prédictifs. Pour relever ces défis, l’équipe structure ses activités autour de cinq axes principaux.

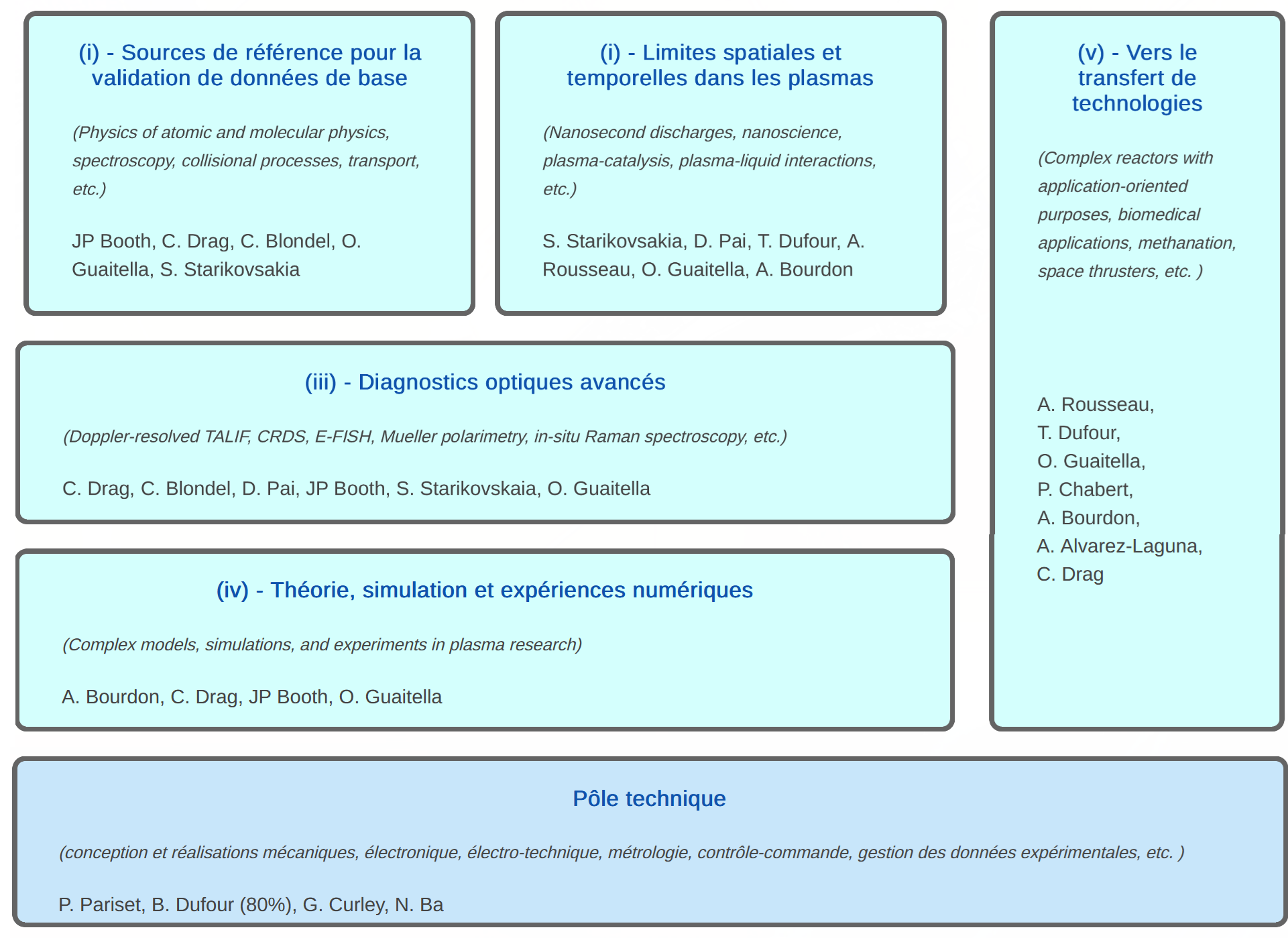

Le premier axe, (i) - Sources de référence pour la détermination des données fondamentales , vise à concevoir des réacteurs simples pour isoler l’effet de certains processus de collision individuels, fournissant des contraintes rigoureuses sur les valeurs de sections efficaces ou les constantes de réaction de ces processus. Cet axe inclut également des expériences de spectroscopie dédiées à la détermination de quantités atomiques. Le deuxième axe, (ii) - Limites spatiales et temporelles dans les plasmas , se concentre sur des sources de plasma complexes aux limites des échelles spatio-temporelles étudiées à ce jour dans les plasmas froids (échelles nanoseconde et nanomètre). Ces deux axes reposent sur le développement de diagnostics optiques avancés dans le troisième axe, (iii) - Diagnostics optiques avancés . Le quatrième axe, (iv) - Théorie, simulation et expériences numériques , se concentre sur les outils théoriques et les simulations numériques étroitement liés aux mesures expérimentales, soit en développant des comparaisons quantitatives, soit en permettant l’interprétation des signaux expérimentaux grâce à la reproduction numérique de l’expérience. Les travaux menés dans les axes (i) à (iv) permettent une compréhension approfondie des systèmes étudiés, qui, en fin de compte, forme la base du développement de systèmes applicatifs innovants au cœur des transferts technologiques, constituant le cinquième axe de recherche de l’équipe (v) - Vers le transfert de technologie . Enfin, les installations expérimentales de l’équipe bénéficient de l’expertise du groupe de support technique, qui non seulement gère la configuration et la maintenance des expériences, mais contribue également activement aux nouveaux développements.

- Alejandro Alvarez-Laguna | Chercheur CNRS

- Christophe Blondel | Chercheur CNRS

- Jean-Paul Booth | Chercheur CNRS

- Anne Bourdon | Chercheur CNRS

- Pascal Chabert | Chercheur CNRS

- Cyril Drag | Chercheur CNRS

- Thierry Dufour | Enseignant-chercheur Paris-Sorbonne

- Olivier Guaitella | Chercheur Polytechnique

- David Pai | Chercheur CNRS

- Jean-Luc Raimbault | Enseignant-chercheur Paris-Saclay

- Antoine Rousseau | Chercheur CNRS

- Svetlana Starikovskaia | Chercheur CNRS

- Tsanko Tsankov | Professeur junior CNRS

- Nadjirou Ba

- Garrett Curley

- Pascal Pariset

- Doctorants

- Pierre Amadio

- Jean-Baptiste Billeau

- Blandine Berdugo

- Anatole Berger

- Sophie Bravo

- Elena Capuzzo

- Alexandre Desparmet

- Korentin Géraud

- Benjamin Labérie

- Victor Lafaurie

- Nicolas Lequette

- Thi Huyen Nguyen

- Eve Pachoud (collaboration with ONERA)

- Romain Pioch (collaboration with ONERA)

- Kasidapa Polprasarn

- Louis Reboul (collaboration with CMAP)

- Louis Saugé

- Dihya Sadi

- Zhan Shu

- Ayah Taihi

- Léna Taras

- Yuhui Wang

- Shu Zhang

- Post-doctorants & CDD

- Edmond Baratte

- Maik Budde

- Rodolphe Da Silva

- Antoine Herrmann

- Sijun Kim

- Jeoffrey Kreyder

- Federico Petronio

- Manon Soulier